성탄과 겹치는 절기인 ‘동지’는

동서양 막론하고 새 출발 의미

휘황찬란한 트리나 장식 대신

촛불 하나가 성탄 참뜻 보여줘

예수 그리스도의 탄생을 기념하는 성탄절은 동지(冬至, winter solstice)와 시기적으로 겹쳐있다. 동지는 한 해 중 낮이 가장 짧고, 밤이 가장 긴 하루이다. 이 날을 기점으로 다시 날이 길어지기 때문에, 옛 사람들은 동서양을 막론하고 동지를 한 해의 시작으로 여겼다. 동지 이후로 낮이 길어지고 밤이 짦아지므로, 여러 문화권에서는 동지와 관련된 절기 전통이 다양한 형태로 발전하였고, 주로 어둠을 몰아내는 빛과 관련된 상징들이 발전하였다.

어둠과 악을 몰아내는 희망

우리나라에서는 24절기 중 22번째 절기를 동지로 기념하고 있고, 조상들은 이를 ‘아세(亞歲)’, ‘작은설’이라고도 불렀다. 우리나라에서 동지하면, 빼놓을 수 없는 것이 바로, 팥죽이다. 전통적으로 음양의 조화를 강조하던 우리 조상들은 동짓날 액운과 음기를 쫓기 위해, 양기를 상징하는 붉은 팥죽을 먹어 온 것으로 전해져 온다. 즉, 어둔 밤을 끝내고 밝은 아침으로, 악을 몰아내고 선으로 나아가지는 인식이, 붉은 팥죽 한 그릇 먹는 작은 행위에 담긴 소망이라 할 수 있다. 이러한 소망은 예수 그리스도의 복음이 이 땅에 전해지기 이전에도, 뿌리내려져 있었다.

회복과 기적에 대한 감사

서양에도 동지 전통이 있었다. 하나는 유대 전통이고, 다른 하나는 로마 전통이다. 유대 전통에서 강조되는 것은 성서에서 수전절로 언급된, 바로 하누카(Hanukkah)이다. 기원전 2세기 중반, 헬라제국에 의해 예루살렘 성전에 제우스 상이 들어서 모욕을 당하고 더렵혀졌을 때, 유대인들은 무력으로 저항했다. 이 절기는 그로 인해 다시 탈환한 성전을 하나님 앞에 다시 정결케 하고 봉헌한 사건을 기념하는 날이다. 이 때, 유대인들은 9개의 가지로된 촛대를 준비해서 8일 간 불을 켜두는데, 그 이유는 당시 초에 불을 붙일 기름이 하루 분임에도 불구하고, 성전이 봉헌될 때까지 하나님의 은혜로 8일 간 불을 밝힐 수 있었다는 기적의 전승 때문이다. 그렇게 8일 간 하루 하루 하나씩 불을 밝혀 가며, 백성들은 기적을 행하신 하나님을 기억하고, 찬양하는 것이다. 그래서 하누카는 빛의 축제라고도 불린다.

사망권세 이기신 예수 그리스도

기원후 3세기 후반 잠시 성행했던 로마제국의 솔 인빅투스(Sol Invictus) 제의가 그러했다. 정복되지 않는 태양이란 뜻이다. 이 태양에 대한 숭배 개념은 그리스신화의 영향으로부터 유래되어 이후 동방 제의 등의 영향을 받아 발전한 것으로 보인다. 특히, 당시 로마인들은 동짓날 모여 이 태양신을 기념하며, 비록 그 힘이 다한 것처럼 보여도 다시 회복될 것을 확신하며, 만물의 소생을 축하하고 기념했다. 하지만, 이는 아우렐리아누스의 집권 5년 간(270-275년) 추진되었으나, 그의 암살로 오래 가지 못하고 쇠퇴했다.

콘스탄티누스의 기독교 공인(313년) 이후, 예수 그리스도 복음의 영향력이 제국 내 더욱 확산되었다. 이제 어둠과 사망권세를 이기신 참 빛은 오직 한 분 예수 그리스도라는 믿음이 로마제국 전역에 확산되기 시작했다. 남은 과제는 로마제국 역내에 남아 있는 이방 관습들을 복음의 언어로 새롭게 하는 것이었다. 기원후 4세기 후반 일부 그리스도교 지도자들에 의해 성탄절 시기가 동지로 제안된 것은, 이러한 복음선교를 통한 토착화 과정으로 이해되어야 한다.

어떤 이들은, 이러한 제의의 영향을 근거로 들어, 성탄절의 역사적 정당성을 부정하기도 한다. 하지만, 이는 역사의 전후 맥락을 오인하는 것이며, 일부분을 지나치게 과장하는 시도라 할 수 있다. 이는 당시 교회 지도자들의 복음화 노력의 산물로서, 오히려 선교의 타당성을 정당화하는 역사적 증거라 할 수 있다. 더구나 성서는 문헌의 특성 상 예수 그리스도를 비롯한 성서 인물들의 출생증명서를 제공하는 책이 아니다. 성서의 핵심은 인류와 만물을 향한 하나님의 구속사에 있으므로, 어떠한 정보의 부재가 옛 성서 기자들의 보도의 신뢰성을 떨어뜨린다고 볼 수 없다.

시나브로 잊혀지는 동지와 성탄

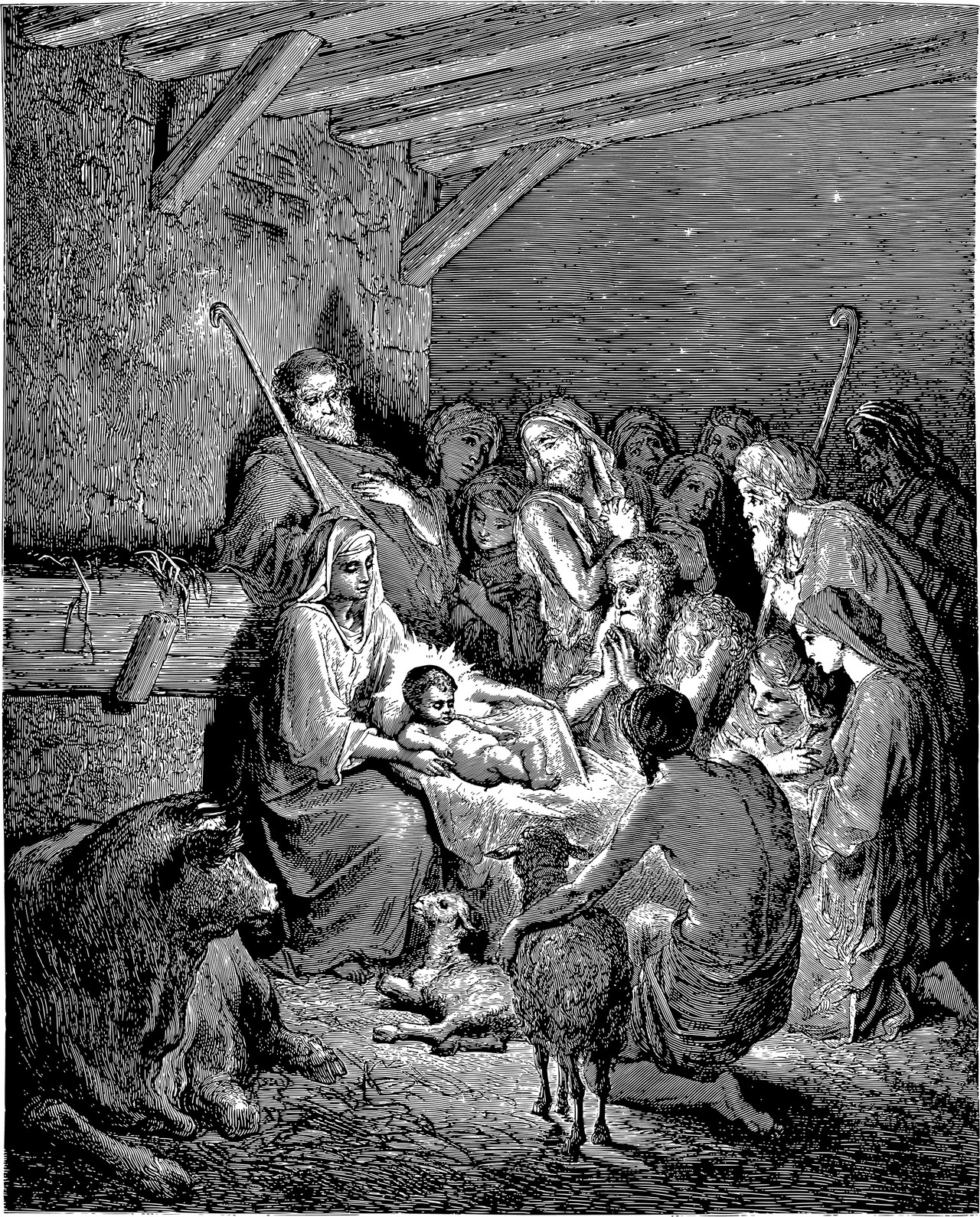

이러한 맥락에서, 동지로서의 성탄절은 어둠 가운데 빛의 상징으로 가득하다. 가장 어두운 시기, 이 땅 가운데 참 빛으로 임하신 아기 예수를 기념하기 위함이다. 성탄을 기다리는 대림절, 온 성도들은 4주 동안 서서히 연해지는 보랏빛 대림초를 켜며 성탄을 기다린다. 문에는 대림환을, 거리에는 성탄트리를 세워 어두운 복도와 거리를 밝힌다. 성탄 트리의 꼭대기엔 별 하나가 밝게 모두를 비추고 있다. 아기 예수께 경배하러 오던 동방박사 세 사람을 비추던 바로 그 별을 상징한다. 바야흐로 빛의 축제라 할 수 있다.

하지만, 현대인들은 넘쳐나는 빛의 충만을 경험한다. 도시의 거리엔 인공적인 조명들이 밤하늘의 별빛을 삼킨 지 오래이다. 하늘의 별과 별자리를 보고, 밤길을 안내받기란 불가능한 지경이다. 촛불이 없어도, 트리의 불빛이 없어도, 밤의 거리와 복도, 집안은 충분히 환하다. 기나긴 밤으로 잘 알려진 동지가 찾아온다 한들, 도시 한 복판 칠흑 같은 어둠을 경험하기란 어렵다. 거리의 화려한 성탄 장식들이 어둠을 이기는 빛의 승리를 상징하는 것을 아는 자는 거의 없다. 그렇게 사람들은 시나브로 상징에 담긴 의미와 본질을 잊어가고 있다.

오늘의 넘쳐나는 정보의 현실 속에서도 마찬가지이다. 이제 우리의 삶을 인도하는 진리의 인도를 받아 참된 삶의 지혜를 얻기란, 모래 속에 진주를 찾는 것과 같이 어려운 일이 되어 버렸다. 수많은 사람들은 알고리즘의 인도를 받아, 왜곡되고 병리적인 확증편향 속에 헤메이며 시나브로 고통 받고 있다.

페스티부스의 빈 막대기

더욱이 오늘날은 탈종교의 시대이다. 잘파세대들 사이 이러한 탈종교화 현상이 두드러진다. 이들 세대에게 종교와 신앙, 영성이란 화려하지만, 낡은 것이다. 동지의 팥죽은 입맛에 맞지 않는 전통 음식이고, 성탄 트리는 화려하고 값 비싼 시즌 인테리어에 불과하다. 그리 힙하지도 않고, 빈티지하지도 않다. 연결이 아닌 단절이다. 채움이 아닌 비움이다.

1997년 12월, 미국 시트콤 ‘사인펠드(Seinfeld)’의 한 에피소드에서 화려한 크리스마스 트리 대신, 빈 알루미늄 막대기 하나를 두고 페스티부스(Festivus)라는 가상의 축제를 보내는 장면이 방영된 적이 있다. 이는 화려하고 상업적인 축제 문화에 대응하여, 유머러스하면서도 소박한 겨울 명절을 즐기고 싶은 자들의 마음을 표현한 일종의 풍자이다. 물론 세속적 코드이지만, 가족과 친구의 소중함과 같은 본질과 의미를 추구한다는 점에서 생각해 볼 지점이 있다.

페스티부스의 빈 막대기로부터, 예수님의 케노시스를 연상할 수 있다. 자기 비움을 의미하는 말이다. 예수님은 참 하나님이시지만, 하늘 보좌 버리시고 이 땅 가운데 참 사람으로 오셨다. 왕으로 오셨지만, 가장 낮은 종의 모습을 취하셨다. 어둠을 몰아내는 참 빛이지만, 보이지 않는 자리에 임하셔서 어둠 속 헤메이는 죄인들과 함께 하셨다. 낮아지신 예수님께서는 십자가 희생이라는 가장 고통스러운 길을 마다하지 않으셨고, 이를 통하여 모든 사람들을 구원의 길로 인도하셨다. 그렇게 예수님은 비움을 통하여 채우셨고, 단절을 통하여 연결하였다. 케노시스는 역설이다.

충만한 어둠 속 은은히 퍼져가는 불빛

미니멀 라이프가 오늘날 사람들 사이에서 확산되고 있다. 숨 가쁘게 돌아가는 각박한 세상 속에서 인생의 쉼표를 원하는 이들을 위해 ‘멍 때리기 대회’ 등이 주목받고 있다. 또한 개인의 공간, 시간, 관계를 최소화하려는 미니멀리즘도 큰 인기를 끌고 있다. 그러므로 이러한 현대인들에게 요청되는 것은 이 땅에 오신 아기 예수의 비움의 영성을 설득력 있게 상징과 의미의 언어로 전달하는 일일 것이다.

다시 말해, 거리와 복도의 화려한 조명과 장식은 더 이상 아기 예수의 오심을 충분히 설명하기 어렵게 되었다. 그러한 인공적인 빛들을 걷어낸 자리, 충만한 어둠 속 그 공간을 은은하게 밝히는 대림초 하나가 오히려 동짓날 참 빛으로 오신 아기 예수의 삶과 메시지를 더 설득력 있게 전달할 수 있다. 이로부터 폭풍같이 혼란한 현대인들의 마음 가운데, 참 평화로 오신 예수님을 구주로 영접하고, 임마누엘 주님 손 꼭 붙잡고 진정한 행복을 누리는 계기가 마련되길 소망한다.